私は趣味でバンドをやっています。

バンドを初めて数年が経ち、ライブができないこの状況の中で『目標がないとモチベーションが上がらない!』というメンバーの意見からレコーディングをすることとなりました。

レコーディングって聞いたことはあるけど、実際どうやってやるの?というまったく分からない状態からのスタートです。

今回はレコーディングってなに?どうやってやるの?という素朴な疑問に答えつつ、趣味としてやったレコーディングについてお話ししたいと思います。

レコーディングってなに?

たまにテレビなどでプロのミュージシャンが口にしていますよね。簡単に言うとレコーディングとは音源を録音して残すことです。一昔前でしたら楽曲をCDにする作業や工程のことをいいますが、今なら音楽をデータ化するということでしょうか。どちらも音源として残すことになります。

レコーディングはどこでやるの?

レコーディングと聞いて浮かぶのはレコーディングスタジオではないでしょうか。たまにテレビで見かけることもあるかと思いますが、プロのミュージシャンのPVなどでも出てくることがありますね。

レコーディングスタジオは音源を録音するための建物です。さまざまな設備や機材がそろっているので本格的ですが、その分料金は高いんです。ガラス張りの防音の部屋にマイクやスピーカー、ドラム、ギターなどの楽器が並び、ミキサーと呼ばれる大きな音響卓(音響調整機材)など、レコーディングするための専用の場所となります。

私達は趣味でやっているバンドですし、周りにそこまで本格的な設備がそろっている建物がなかったため、知り合いのライブハウスでレコーディングしました。最初はレコーディングスタジオをイメージしていたので、『ライブハウスでレコーディングできるんだ!?』って驚きましたね。

なぜ、レコーディングは時間がかかるのか?

よくプロのミュージシャンが『レコーディングは1週間かかりました。』とか『徹夜でレコーディングしていました。』とか長い時間をかけてレコーディングした話しをしていますが、私も自分がレコーディングをするまではなぜ、そんなに時間がかかるんだろう?と疑問に思っていました。

でも、その理由が分かりました。なぜならばレコーディングは楽曲を残すために行うものだからです。これだけだとよく分からないかと思いますが、ライブの場合、その場で演奏してその場で誰かが聴くわけですよね。もちろん、プロのミュージシャンであれば録音したり、DVDにするため、撮影したりしますが、基本的にはその場限りの演奏になります。

しかし、レコーディングは音源を残すために行うものです。しかも、ただ残るだけではなく、半永久的に残ります。今はデータとして保管できるので何十年先も残せるわけです。そのため、完璧を求めてしまいます。完全な状態で残す必要があり、完全な状態で残したいと思うわけです。

では、完全な状態で残すにはどうするかというと何度も録音し直すということです。演奏して間違えたり、上手く演奏できなかったときにはやり直します。これこそが時間がかかる理由なんです。

ライブのときは一つの曲を最初から最後まで続けて演奏します。しかし、レコーディングは何度でもやり直しができます。だからこそ時間がかかるんです。ここが気になるとか、このフレーズはリズムが違うとか、普段は気にせず演奏してしまうところも時間をかけて何度もやり直してしまうんです。

ちなみに、スタジオやライブハウスでレコーディングを行う場合は時間が長ければ長いほど料金が高くなります。プロは時間をかけることができますが、私達のように趣味でやる場合はお金をかけられないのでそこまで時間をかけることができません。お金と時間のバランスが大事になってきますね。

実際のレコーディング手順

それでは実際にどうやってレコーディングするのか説明していきたいと思います。といっても私達のように趣味でバンドをやっていて、ライブハウスでレコーディングするのであれば実際のプロとはやり方が違うと思います。ですが、逆にこの方法でしたら誰でもレコーディングができるので少しは身近に感じられるかもしれません。

バンドの構成

私達のバンドはボーカル、ギター、ベース、ドラムの4人編成です。この4つのパートでレコーディングしたときの説明をしたいと思います。基本的にレコーディングはリズム隊と呼ばれる楽器から録音していくことが多いです。私達のバンドの場合はドラムとベースです。

ドラムとベースはバンドにとってとても重要です。なぜならば他の楽器はこの2つの楽器の音を聴いて演奏するからです。リズムに合わせてメロディを演奏することでスムーズな演奏ができるわけですね。

他の楽器がある場合も基本的には同じようにリズムを奏でる楽器から録音していきます。すべての楽器の録音が終わったら歌やコーラスを録音します。

レコーディングまでの準備期間

レコーディングを決めたのはだいたい半年ほど前でした。それまでライブでしかやったことがないので、そこまで深く細かく練習してこなかったんですよね。リズムやアクセント、楽器同士のタイミング、アレンジなど、音源として残すのであれば直さないといけないことが山ほどありました。今までのようにただ演奏するだけではダメなんです。

特にギターは元々1人なのでライブではギター1本の演奏ですが、レコーディングのときは曲やフレーズによっては2本、3本のギターを演奏する必要があったのでそこは大変でしたね。

やはり、楽器って1つだけではなく、複数の楽器を重ねることで聴いたときにだいぶ印象が変わるんです。もし、ギターが1本だと寂しかったり、スカスカな感じになってしまったりしますが、複数あると音に厚みが出て豪華に聴こえるようになります。ですので、新しいメロディを作る作業も必要になり、時間がかかってしまうわけです。

レコーディング当日

スケージュール

あくまで私達がレコーディングしたときのスケージュールになりますが、4人編成のバンドで3曲の録で約10時間30分かかりました。さきほど、説明した通り、長くなればなるほどお金がかかるのでこれでも短くやったつもりです。時間は足りませんでしたね…

- 10:00 現地入り

- 10:30 ドラム、ベースセッティング

- 11:30 ドラム、ベース1曲目録音

- 12:00 ドラム部分修正

- 12:15 ドラム、ベース2曲目録音

- 12:55 ドラム、ベース3曲目録音

- 13:15 ドラム、ベース部分修正

- 14:00 ギターセッティング

- 14:40 ギター1曲目録音

- 15:35 休憩

- 15:50 ギター2曲目録音

- 16:45 休憩

- 17:00 ギター3曲目録音

- 17:55 休憩

- 18:30 ボーカル録音

- 20:20 コーラス録音

- 20:30 終了

楽器のセット、音の調整

レコーディングには楽器をセットして音を調整する準備の時間が必要になります。まずここから時間がかかります。ドラムには5本以上のマイクをセットし、ベースやギターはアンプ(スピーカー)に接続し、アンプにマイクをセットします。

セットしたマイクをミキサーで細かく調整していきます。エフェクターと呼ばれる音の強弱を均等にする機器やエコーといった音に効果をつける機器で加工もします。

ドラムとベースを録音する

セットと調整が終わったらリズム隊から録音していきます。私達の場合はドラムとベースを同時に演奏して同時に録音しました。同時に録音はしますが、それぞれの楽器ごとに録音します。もっと細かくいうと楽器ごとというよりはセットしたマイクごとにミキサーのトラックに録音されます。

トラックに録音された音源はトラックごとに細かく調整することができます。例えば5本のマイクをセットしたドラムは5つのトラックに入力された音源をミキサーで音の大きさやイコライザーで音を調整するわけです。

さきほど、話しをした通りドラムとベースはリズム隊と呼ばれる重要な役割を持っています。演奏の速さが乱れてはいけません。ではどうやってリズムをキープするのかというと、ドラムはメトロノームのようにリズムを刻む音源を聴きながら演奏をします。

ドラムはそのリズムを聴きながら演奏するのでリズムがずれることはありません。ドラムの音は非常に大きいのでそれにも負けないぐらいリズムを刻んだ大きな音を聴くことになります。ですので、耳がおかしくならないか心配でしたね。

ドラムとベースは曲全体を頭から最後まで演奏して、あとでそれぞれが部分的に修正する方法で録音していきました。ドラムは特に勢いや流れがあるのでなかなか1フレーズや短い時間だけ演奏するというわけにはいかないんですよね。途中で間違えたら最初から演奏し直していました。

ギターを録音する

ドラムとベースを録音したら次はギターです。私達のバンドではギターはワンフレーズや一小節ごとに録音していきました。分かりやすくいうとちょっとずつ区切って録音していくということですね。

区切ることで間違えることも少なくなるのでスムーズに録音していくことができるわけです。これは人によって変わるのでギターであっても続けて演奏する人もいるかもしれません。

どちらにせよ、失敗したり、気に入らなかったりすると同じフレーズを何度も繰り返して演奏することになるので自然と時間がかかります。

ボーカルを録音する

最後にボーカルを録音するわけですが、これはもうカラオケに近い状態ですね。すべての楽器を録音してから最後に歌を録音するので伴奏を聴きながら歌いますす。ボーカルも好きなように区切って録音できますし、やり直すこともできます。ボーカルは意外と早かった気がします。

やり直しの方法

ちなみに演奏を間違えたときは部分的に録音し直すことができます。以前はパンチインパンチアウトと呼ばれていて指定した範囲の音源を重ねて録音します。最近は重ねるというよりは別のトラックに保存する方法がよく使われるようですね。こうすることで何度か繰り返し録音した音源を残しつつ、その中から一番良かった音源を選ぶことができるのでとても便利なんです。

部分的に録音し直す方法

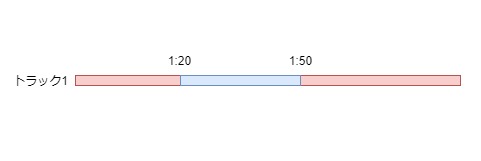

トラック1に録音した音源があります。

トラック1の1分20秒から1分50秒の間の音源を録音し直します。

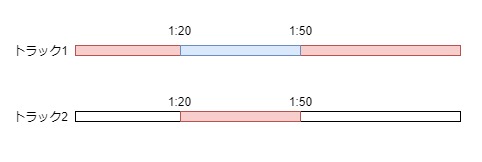

その場合、トラック1へ上書き(パンチインパンチアウト)するのではなく、トラック2へ録音します。

トラック1の1分20秒から1分50秒をミュート(消音)し、トラック2と同時に再生することで1分20秒から1分50秒の間の音源を入れ替えることができます。

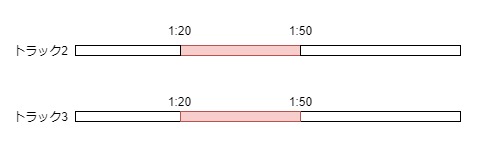

もう一度やり直して録音する場合、トラック3を使うことでトラック2とトラック3を聴き比べることができて良い方を選択することができます。

最終仕上げ

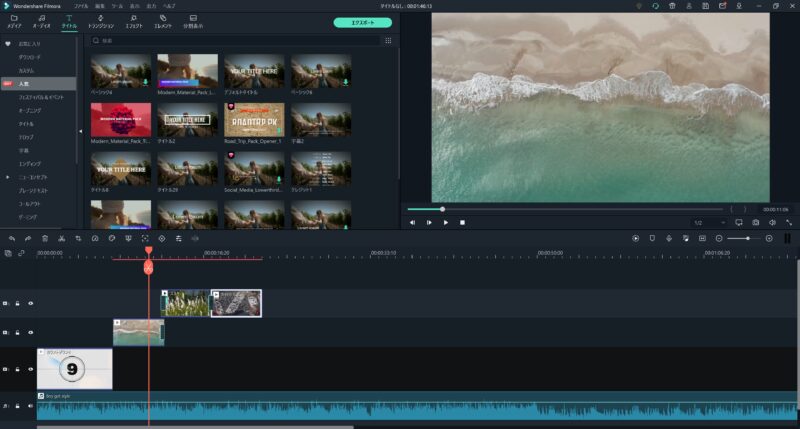

楽器と歌の録音が終わったら次は音源を編集します。ここはとても驚いたところですが、今ではパソコンで簡単に編集ができてしまいます。

音源を編集するといってもピンとこないと思いますが、例えば先ほど話したようにある部分だけを録音し直した場合もパソコン上で簡単に入れ替えることができますし、曲の1番と2番で同じ歌詞を使っていた場合、どちらかのフレーズをコピーして使いまわすことも可能です。

動画編集をやったことがある人ならイメージしやすいのですが、まさに動画編集ソフトを使って動画を作成するように楽曲を編集していきます。

音自体を加工することができる

今はすごいんですよね。楽器や歌の強弱を均等にすることができるんです。例えば小さい音や小さい声を大きくすることもできますし、逆に大きい音を小さくすることもできてしまいます。

その他、音のキーを変えることもできます。歌の場合、音程が重要ですが、少しずれてしまった場合でも歌い直さずにパソコン上で音程を上げたり、下げたりすることができます。

ここまでくると原形がなくなりそうですよね…ただ、半永久的に残るものなのでそうすることで完璧な状態の音源が残せるわけです。

最後に

レコーディングはとても時間がかかります。なぜならば完璧な音源を残す目的で行われるからです。楽器のセットから始まり、演奏では何回もやり直したり、加工、編集する時間も必要になります。

完璧な音源を残すためには膨大な時間と手間が必要になるわけですね。実際に自分で体感してみて『あ~これは時間がかかるわ…』と強く思いました。